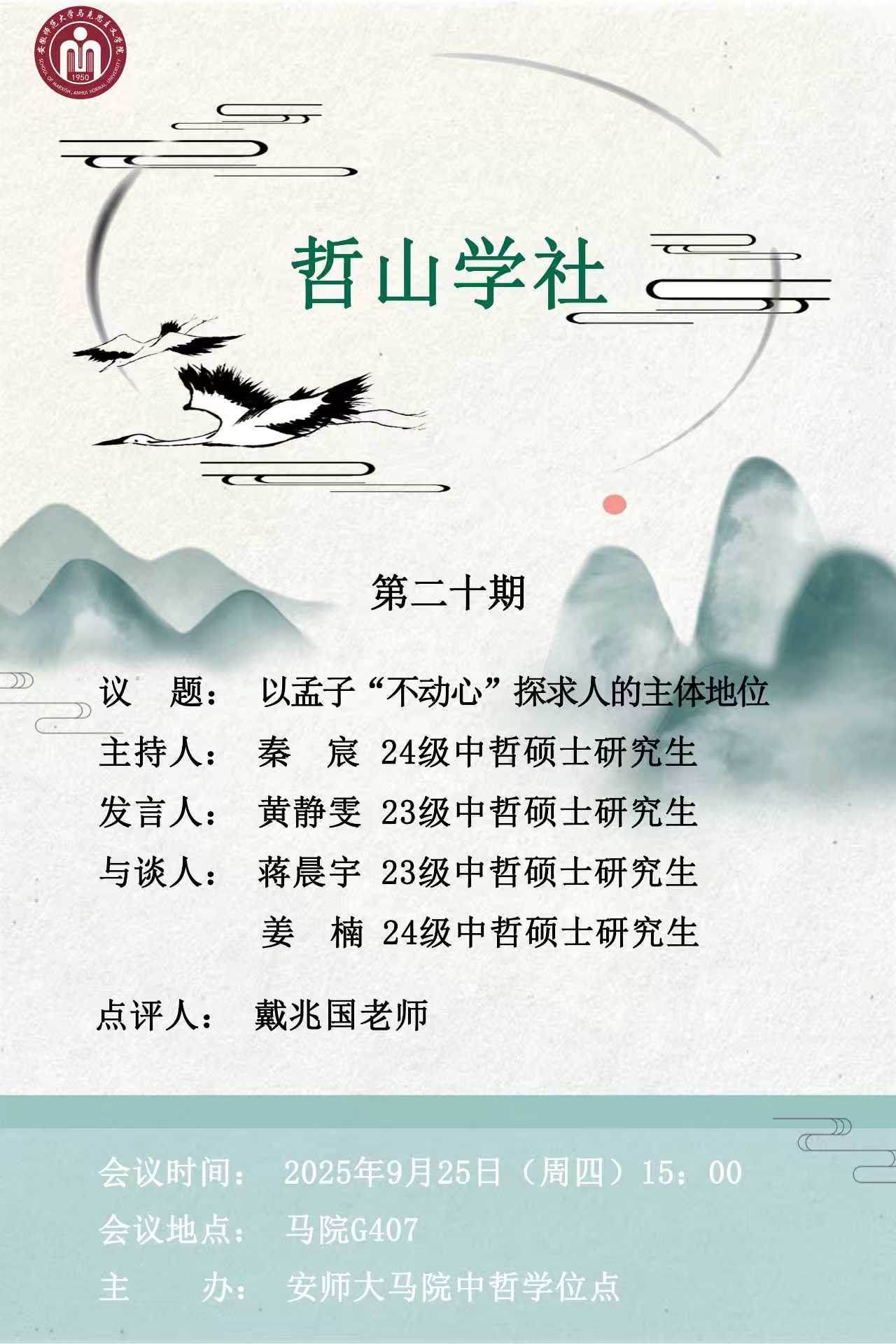

2025年9月25日,“哲山学社”第二十期论文研讨会在马院G407举行。本次研讨会由24级中哲研究生黄静雯主讲,题目为《以孟子“不动心”探求人的主体地位》,23级中哲研究生蒋晨宇、24级中哲研究生姜楠担任与谈人,24级中哲研究生秦宸主持,戴兆国老师点评。

会议第一部分由汇报人黄静雯就论文内容进行介绍。她首先概述了论文的整体框架,论文围绕“不动心”思想展开对孟子关于人的主体地位的反思。全文分为三个部分:第一部分阐释孟子“不动心”的内涵,以及“不动心”状态对于成人所起的作用。在孟子看来,“不动心”并非一种静止的结果,而是一个动态的过程,心会随着人的状态进行自我调适。“人的状态”指人的内在状态。孟子所说的“四十而不动心”与孔子所说的“四十不惑”,都体现出人达到了一种相对稳定的状态。文章第二部分从孟子对“不动心”的论述延伸至孟子的人性思想。该部分围绕告子与孟子关于人性的辩论展开:告子用杞柳与桮棬的关系比喻人性与仁义,这将仁义的发显视为一种被动触发的产物。孟子不赞同告子的观点,他认为仁义是自然而然的发显,无需借助外力改变人性即可实现。孟子通过反驳告子,从否定性的角度论证了仁义乃是心之自觉的结果。孟子与告子二人关于“言”“心”“气”三者关系的不同见解,展现了孟子对人心性最本然状态的理解。文章第三部分阐述了孟子思想中“心”与“气”的关系,即心为本、气为末。气次于志,志与气的关系是志统气、气充体。气的存在根据可分为“不动心”的内在要求与专心持志的外在条件两方面;气在心志统帅之下呈现出应有的动态变化,同时也会受到心志的约束。气并非既成不变的,它需要义与道的涵养,文中借助“揠苗助长”的例子,强调在这一过程中必须满足“不动心”的要求。

会议的第二部分是与谈环节。与谈人蒋晨宇认为,论文摘要和导言部分提到了中外思想家在思考内容上的不同侧重,但正文并未展开相关论述;导言部分介绍了孟子思想中人的主体性与心、志、气的关系,但文章主体部分未对“志”进行详细论述;全文结构分为三部分,结尾应对整体内容加以总结,以使结构更完整。与谈人姜楠认为,论文存在多处文义表达不清、语病以及标点符号缺漏或误用的问题;在内容方面,引文与论述之间的衔接较为生硬,段落之间的关联性也有待加强。

会议的第三部分是自由讨论环节。在与谈人提出的问题之外,有同学提出,论文在讨论心、性问题时,直接将心视为形而上的概念,而将性视为心所阐发和显现的结果,这一论断是否过于绝对?是否需要进一步论述和解释?还有同学指出,文章第二部分以“性”为小标题,而导言中提到的“志”却未在该部分得到说明,是否应在此增加解释,还是默认性与志是等同的?

在会议的第四部分,戴老师对文章进行了点评。他指出,文章标题《以孟子“不动心”探求人的主体地位》所讨论的主体应为“人的主体地位”,但文章内容与标题并不十分契合,建议改为《探究孟子“不动心”思想中的人的主体性》。摘要和导言部分涉及孟子思想与西方思想家思考内容的比较,结论较为武断,应注明具体时期及具体思想家的观点。论文第一部分在论述孔子“不惑”与孟子“不动心”时,应进一步结合文献进行思考。此外,该部分在区分心与人的内外时缺乏可靠依据,对形上、形下的界定也较为模糊。文章第二部分在解释“言”与“心”的关系时,不应将“言”视为脱离人的存在,从而割裂言与人的联系。第三部分在论及“气”时,应明确区分孟子的“浩然之气”与其他类型的“气”,对于孟子提及的“浩然之气”以外的气,可以用注释的形式标明。文章在阐释气与心、性的关系时,对形上、形下关系的区分,以及气与道德本体、道德载体之间关系的建立过程,缺乏合理的逻辑推演。同时,在选择参考文献时,应选用更合适的期刊,并且文章本身存在较多标点误用和语病问题。

最后,第二十期“哲山学社”论文研讨会顺利结束。